小知識

2025/11/18

「一邊是孩子 一邊是家事」……在忙碌時可以如何回應孩子?

當手邊正好有堆積如山的家事要做,或是在工作了一整天、拖著疲憊的身體回到家中時,真的只想好好坐下休息,但這時耳邊卻傳來孩子充滿活力的聲音:「爸爸/媽媽 陪我玩~」

「真的好想趕快休息啊!孩子為什麼不能自己玩呢?」照顧者們腦中也有出現過類似的想法嗎?

孩子總是要陪玩?了解0-3歲孩子黏人的3個原因!

許多照顧者都曾經遇到類似的狀況,好不容易有時間、想要休息一下,這時孩子想要卻剛好想要大人的陪伴。

其實,在這樣的時刻,孩子並不是「故意黏人」或「不懂得體諒」,而是在用他自己的方式,向照顧者表達「需要」。

而孩子會想要有人陪玩的原因其實很單純:- 希望有人陪伴

對0-3歲的孩子來說,「陪伴」代表著穩定的關係與信任感,會讓他們感受到「你在我身邊」。孩子會透過「一起玩」這件事,確認大人是否仍然關心自己、是否能隨時提供安全感。當大人願意蹲下身、投入地陪孩子玩,孩子就會在這個過程中獲得「我有被在乎!」的感受,這種被理解、被關注的經驗,對他們是一種安全感的來源。 - 覺得有人一起更好玩

有時候,遊戲最吸引人的地方不是玩具本身,而是「有人一起玩」的過程。在育兒+有時可以看到,比起架上的玩具,孩子更喜歡塑膠袋或紙杯玩起來的感覺。這是因為,除了玩具本身帶給他們的新奇之外,在玩的過程中跟「人」有互動這件事更加吸引他們! - 希望吸引大人的注意

孩子都希望與照顧者建立情感連結,而被大人「關注」正是他們直接能夠感受到安全與被愛的方式。當孩子覺得大人忙碌、注意力不在自己身上時,就可能透過行動(例如:邀請一起玩、黏著不放或吵鬧等等)來重新獲得關注,這是他們向大人表達「想被看見」的方式之一。

那麼,當孩子一再邀請「陪我玩」時,照顧者能怎麼回應,才能兼顧自己的狀態,又讓孩子感到滿足呢?

無法馬上陪玩也沒關係,3個方法讓親子都滿足!

當孩子頻繁地邀請大人「陪我玩」、但照顧者當下又無法積極回應孩子時,心中想必都有經歷過一番拉扯吧!在這樣的情況下,我們可以用以下幾個方式,幫助自己和孩子都更輕鬆地面對:

- 先回應,再安排

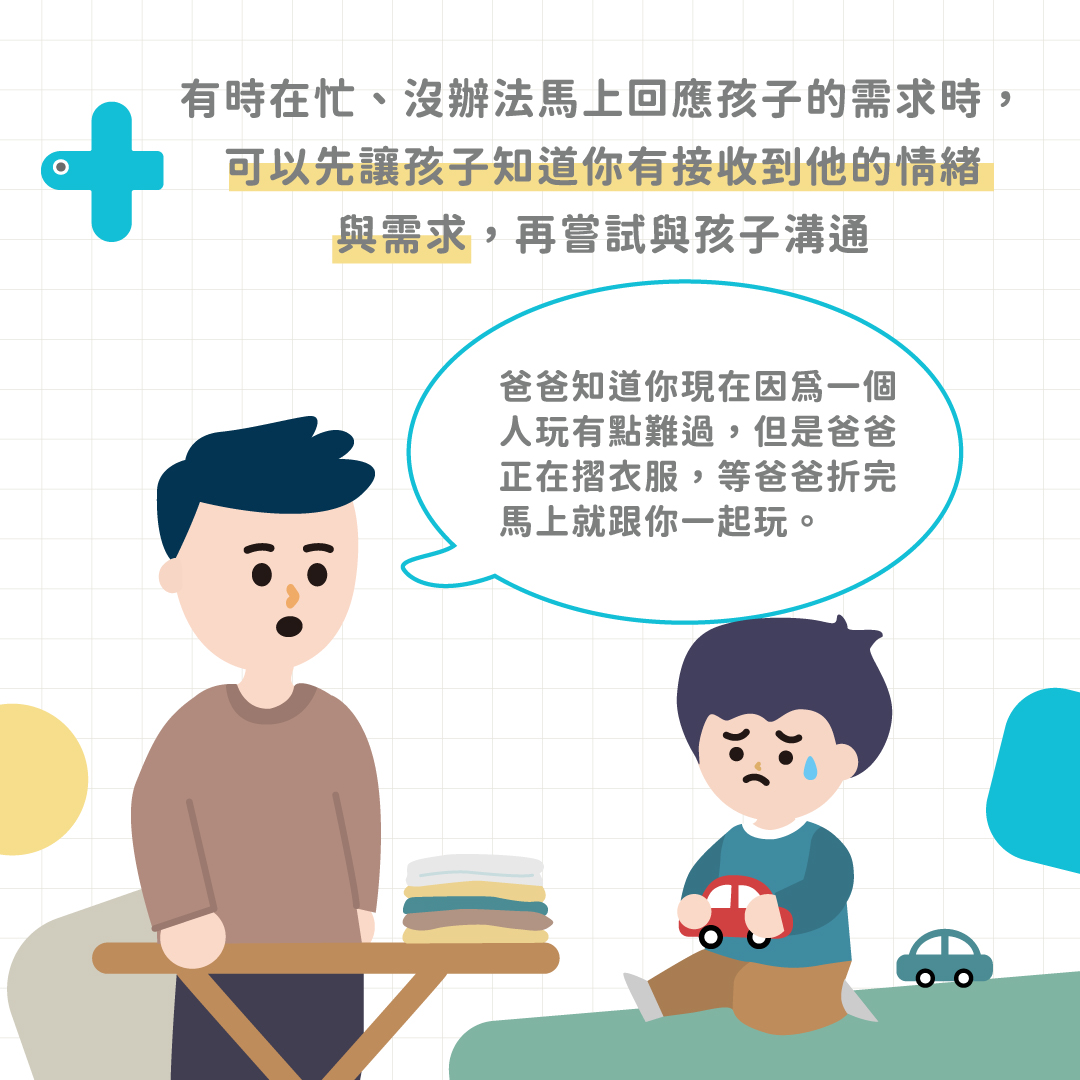

當孩子提出「陪我玩」的需求時,若當下在忙或是很累、無法及時同樂,可以先給孩子一個回應,讓他知道大人有接收到他的情緒與需求。例如:「爸爸知道你現在因為一個人玩有點難過,但是爸爸正在摺衣服,等爸爸摺完馬上就跟你一起玩。」「媽媽現在有一點累,可以讓媽媽坐在沙發上休息10分鐘,休息完再跟你一起玩嗎?」

在處理其他事的過程中,也可以不時描述孩子的行為,讓孩子知道你是關注著他的。這麼做的用意,是為了透過語言、眼神與態度等等,向孩子傳遞「我有看見你的需求」、「我理解你」,也幫助他學會等待。 - 從平時建立「陪玩儀式」

穩定與可預期的事件,能夠讓孩子對於時間與生活有掌握感。每天有固定的「陪玩時間」,能夠讓孩子有規律的安全感與期待感。即便只有短短10-15分鐘,都能讓孩子感到滿足,例如:固定在睡前一起有個「親子共讀」的時間。

這麼做的用意,是為了培養與孩子共玩的規律,也能減少孩子隨時要找大人一起玩的焦慮,因為孩子會知道,有一段時間是「被專注陪伴」、是屬於「我跟爸爸媽媽」的時光。 - 邀請孩子加入我們吧!

若是孩子能夠幫忙的話,可以邀請孩子加入照顧者正在做的事。像是在收衣服時,可以將一兩件衣服交給孩子拿著,再一起走到衣櫃前;摺衣服時,可以邀請孩子幫忙將衣服的袖子摺起來。

不過,因為孩子對於這些動作可能還不熟練,所以過程中也要體諒他需要邊做邊練習!當孩子順利完成任務時,也別忘了給予及時的稱讚、增加他的信心!

對孩子來說,真正重要的是「被看見」

對孩子而言,當他們主動呼喚、邀請大人時,大人的回應——一個眼神、微笑或是一句話。都能讓他們感受到彼此的情感連結,讓他們感受到自己「有被看見」。

當在忙碌時,不一定要立刻放下手邊的事去陪玩,即使只是短暫地蹲下身看著孩子、用簡短的言語互動,孩子都能從中感受到大人對自己的關心。而這份安全感與被愛的感受,會慢慢成為孩子心中穩定的力量。