育兒猜謎有解方?一起認識「回應式照顧」

你是不是也有過這種時刻:

孩子哭,你猜是不是餓了,結果不是;你試著抱抱他、拍拍他、拿玩具逗逗他,他還是哭;哄了快半個小時,真的好想發脾氣,但又覺得要跟孩子好好說話,所以只能自己在心裡吶喊:「你到底是想怎樣!!」

育兒有時就像在玩一場沒有答案的猜謎遊戲,而你不是一個人!

在育兒+,我們常常聽到照顧者分享這樣的經驗,也常常和大家一起討論一個很重要但有點陌生的詞——「回應式照顧」。「照顧就是照顧呀!回應式照顧有什麼不一樣嗎?」不知道你是不是也有出現過類似的疑問呢?回應式照顧——照顧者必知的育兒秘訣?

回應式照顧是聯合國滋養性架構的一部份,意旨父母或照顧者能及時且適當地注意、理解和回應孩子釋出訊息的能力。而育兒+將回應式照顧歸納為簡單的三步驟:「觀察」、「詮釋」與「回應」。

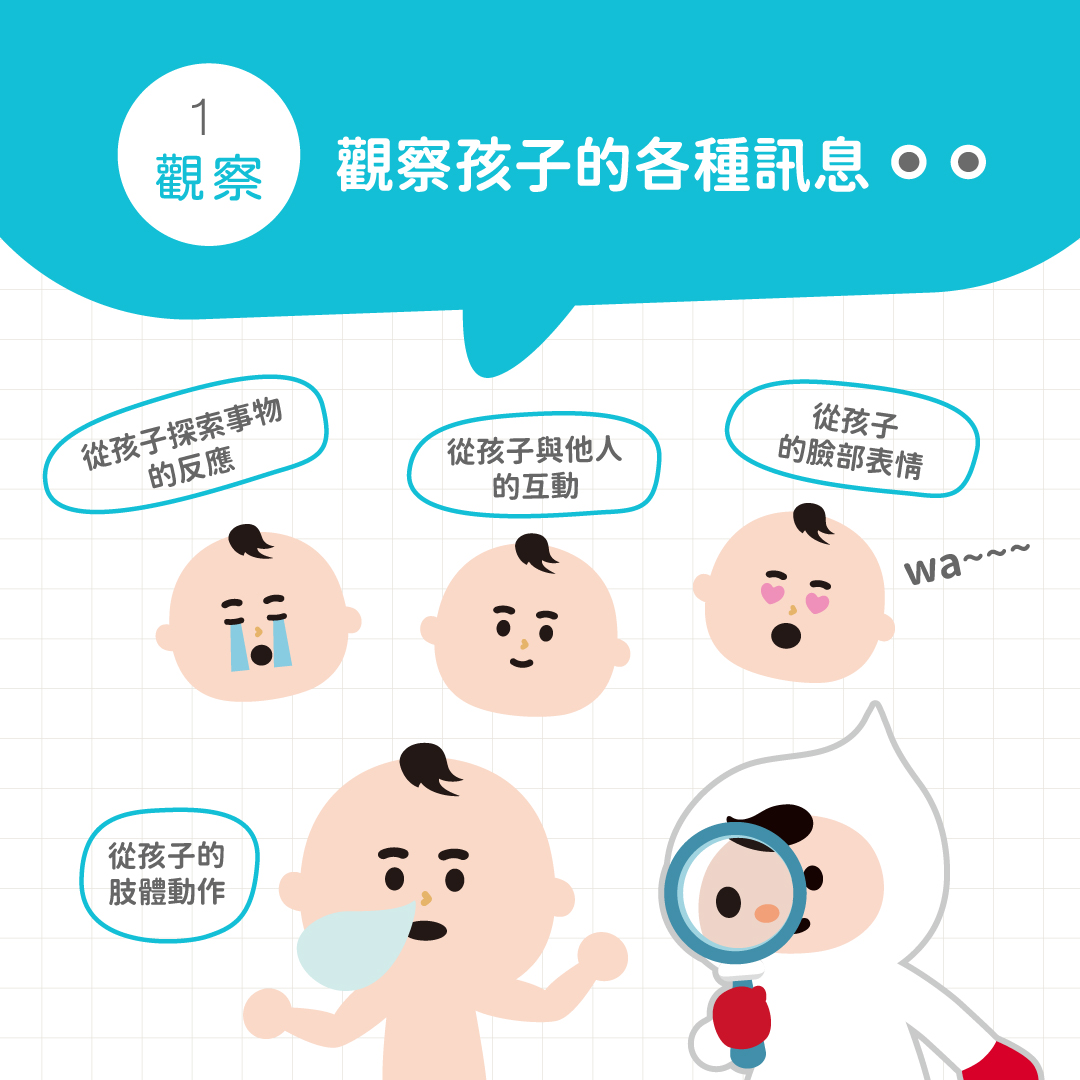

每個孩子都是獨一無二的個體,面對同一個狀況時,會出現的反應也不相同,因此,可以透過「觀察」孩子肢體動作、臉部表情、與他人的互動等等,看見孩子釋放出的各種訊息!

在0-3歲間的孩子,可能還不會用語言完整表達自己的意思,因此這時候,照顧者如何「詮釋」孩子行為就十分重要!但要準確詮釋,第一步就是細心觀察孩子的行為模式與細微變化。例如,照顧者可以觀察孩子在不同情境下的表現,當孩子疲累時,他的身體語言可能有哪些線索?例如:有些孩子想睡覺時會揉眼睛,有些可能會向照顧者伸出雙手、撒撒嬌要哄睡。這些不同的行為,都需要仰賴照顧者平時對於孩子的觀察,才有辦法判斷哦!

不過,觀察、了解了孩子的需求之後呢?

回應小撇步報予你知!

不論孩子是揉眼睛、哭鬧,或者是邊跑邊大叫(?)其實都在表達他們的需求。這時,照顧者可以依據孩子的需求,用正向、合適的方式來給予「回應」。不過,「正向又合適的回應」聽起來有點籠統對吧!其實可以透過以下四種具體的方式來練習哦:

- 適時回應及敘述行為

- 跟隨孩子的行為

讓孩子來主導、跟隨孩子的行為。當與孩子遊戲時,可以跟著孩子做出一樣的行為,例如:孩子拿著樂器搖擺身體時,家長也同樣拿起樂器跟著孩子搖擺,這能讓孩子感覺到你與他同在,且你了解及尊重孩子正在做的事。

- 肢體和表情的回應

身體及表情語言在親子互動的過程中,佔有非常重要的地位,也具有安撫的功能,例如:當孩子情緒不穩時,給予孩子一個微笑、擁抱,孩子會感覺到自己是被重視、是安全的,焦躁的情緒也會漸漸平穩下來哦!

- 正向的具體稱讚

當孩子完成某件事時,可以給予孩子適當的鼓勵,具體告訴孩子你喜歡他做的東西或表現,例如:「我看到你玩具玩好後,有把它放回它的家,讓我們有個整齊的客廳,謝謝你喔!」除了建立孩子的自信心外,也讓他知道哪些行為是被接受的,增加他表現適當行為的動機。

透過「觀察」、「詮釋」與「回應」的互動,能夠讓孩子感受到自己是被重視、是被愛的,進而感受到安全感,並對於世界抱持著信任。除了能夠增加未來的挫折容忍力,更能夠對於人際關係及情緒調節帶來正面的影響哦!